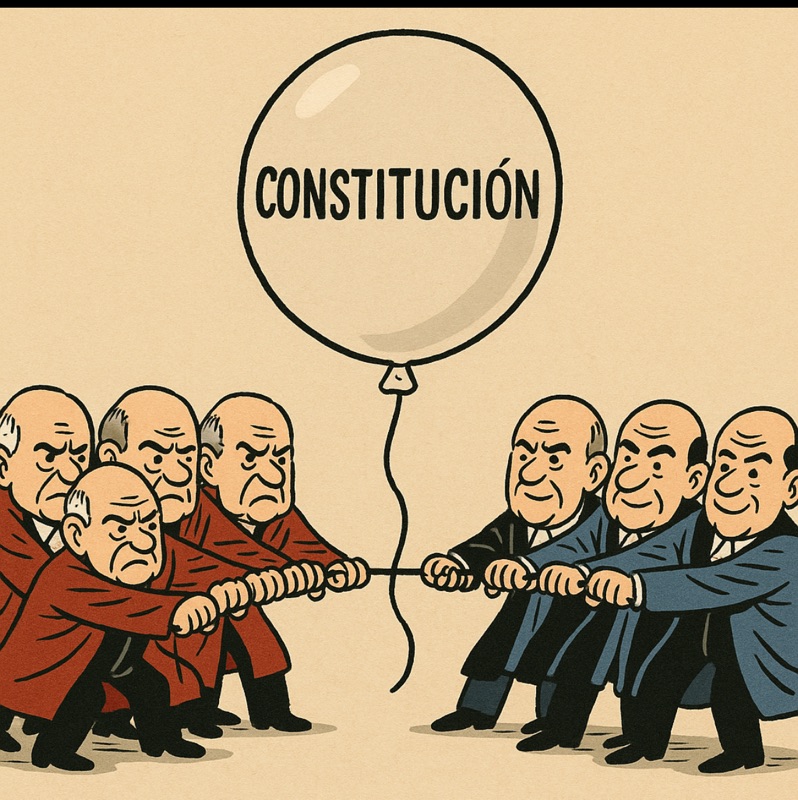

En los últimos años hemos visto cómo el debate político se ha empobrecido a niveles preocupantes. Uno de los síntomas más evidentes de este deterioro es el uso indiscriminado del término fascista, sobre todo por parte de sectores de la izquierda, para etiquetar a cualquier persona, movimiento o discurso que se atreva a discrepar de su narrativa oficial. Desde ciudadanos que critican políticas de inmigración hasta quienes defienden valores tradicionales o cuestionan la ideología de género: todos son convenientemente tildados de ultraderechistas, fachas o fascistas. ¿Qué hay realmente detrás de este uso?

En los últimos años hemos visto cómo el debate político se ha empobrecido a niveles preocupantes. Uno de los síntomas más evidentes de este deterioro es el uso indiscriminado del término fascista, sobre todo por parte de sectores de la izquierda, para etiquetar a cualquier persona, movimiento o discurso que se atreva a discrepar de su narrativa oficial. Desde ciudadanos que critican políticas de inmigración hasta quienes defienden valores tradicionales o cuestionan la ideología de género: todos son convenientemente tildados de ultraderechistas, fachas o fascistas. ¿Qué hay realmente detrás de este uso?

🔍 ¿Qué es el fascismo realmente?

El fascismo es una ideología autoritaria y nacionalista que surgió en Europa a principios del siglo XX, con figuras como Benito Mussolini en Italia y, en su versión más extrema, el nacionalsocialista Adolf Hitler en Alemania. A pesar de sus matices nacionales, el fascismo se caracteriza por:

- La exaltación del Estado por encima del individuo.

- La eliminación de libertades políticas y civiles.

- El uso sistemático de la propaganda y la censura.

- El culto al líder carismático.

- El uso de la violencia como herramienta política.

Es importante aclarar que el fascismo, aunque históricamente vinculado a la derecha por su nacionalismo, incorporaba elementos intervencionistas en lo económico y un rechazo tanto al liberalismo como al marxismo, lo cual lo ubica en una posición ideológicamente híbrida, incluso con rasgos colectivistas que hoy identificaríamos con sectores de la izquierda autoritaria.

🎭 “Fascista” como insulto: el nuevo comodín de la izquierda

Hoy en día, el término fascista ha dejado de usarse como un concepto político riguroso y se ha convertido en un simple insulto para silenciar. ¿No estás de acuerdo con la inmigración ilegal? ¿Te preocupa la inseguridad? ¿Defiendes la libertad educativa o la propiedad privada? Entonces, según ciertos sectores, eres automáticamente un fascista. Este abuso semántico tiene un objetivo claro: deslegitimar cualquier oposición sin necesidad de argumentar nada.

🇪🇸 El caso Torre Vaqueros: ¿ultraderecha genuina o infiltración interesada?

En manifestaciones sociales recientes en España, como las de Torre Vaqueros, se ha denunciado la presencia de grupos ultras y símbolos que nada tienen que ver con la ciudadanía que protesta. A menudo, estos elementos son usados para justificar la criminalización de todo el movimiento bajo la etiqueta de ultraderecha. Sin embargo, surgen preguntas legítimas:

- ¿Quién infiltra a estos grupos?

- ¿Por qué aparecen pancartas o símbolos de otras nacionalidades?

- ¿A quién beneficia que una protesta legítima acabe asociada con el extremismo?

No son pocos los que sospechan que estas infiltraciones no son espontáneas. ¿Estamos ante provocaciones coordinadas para dar munición mediática a la izquierda y desacreditar el descontento social? No hay pruebas definitivas, pero el patrón se repite sospechosamente.

🔄 La izquierda necesita al “fascista”

Paradójicamente, a la izquierda contemporánea le conviene mantener vivo el fantasma del fascismo. Al construir una amenaza exagerada de ultraderecha, puede:

- Movilizar a su electorado apelando al miedo.

- Justificar censuras, limitaciones de expresión y medidas autoritarias.

- Desviar la atención de sus propios fracasos de gestión.

El resultado es un clima político enrarecido, donde los ciudadanos no pueden expresar opiniones legítimas sin ser estigmatizados. Y en ese clima, el debate desaparece, sustituido por una guerra de etiquetas.

🧠 Conclusión: más pensamiento crítico, menos clichés

No se trata de negar que existen verdaderos movimientos extremistas, ni de justificar actitudes intolerantes. Pero reducir toda disidencia a “fascismo” es profundamente irresponsable y dañino para la democracia. El fascismo fue un fenómeno histórico trágico, no un insulto de uso cotidiano.

Cuando las etiquetas sustituyen al razonamiento, la política deja de ser un espacio de diálogo y se convierte en un campo de trincheras. Y en ese terreno, los únicos que ganan son quienes viven del enfrentamiento.

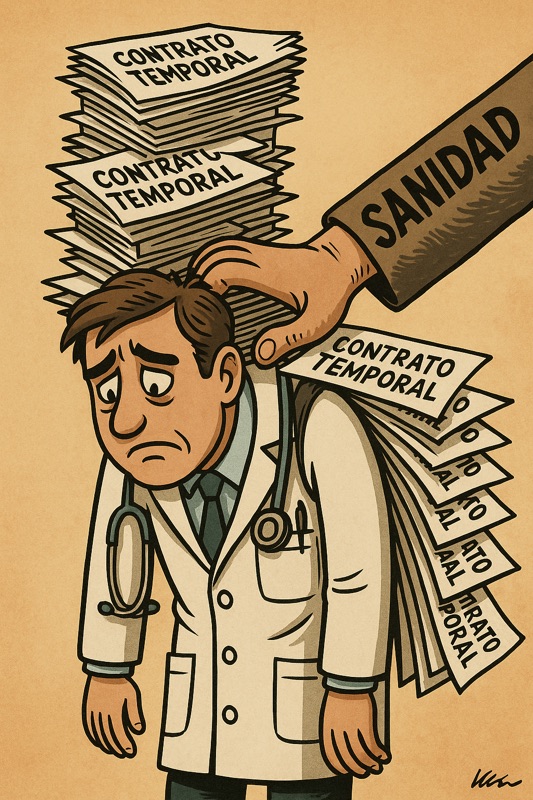

🏥 España presume de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y, en términos de formación, es cierto: médicos, enfermeros, técnicos y personal de atención primaria están entre los mejor preparados de Europa. Pero la realidad laboral de estos profesionales es otra cosa. Es precaria. Es desmotivadora. Es inaceptable.

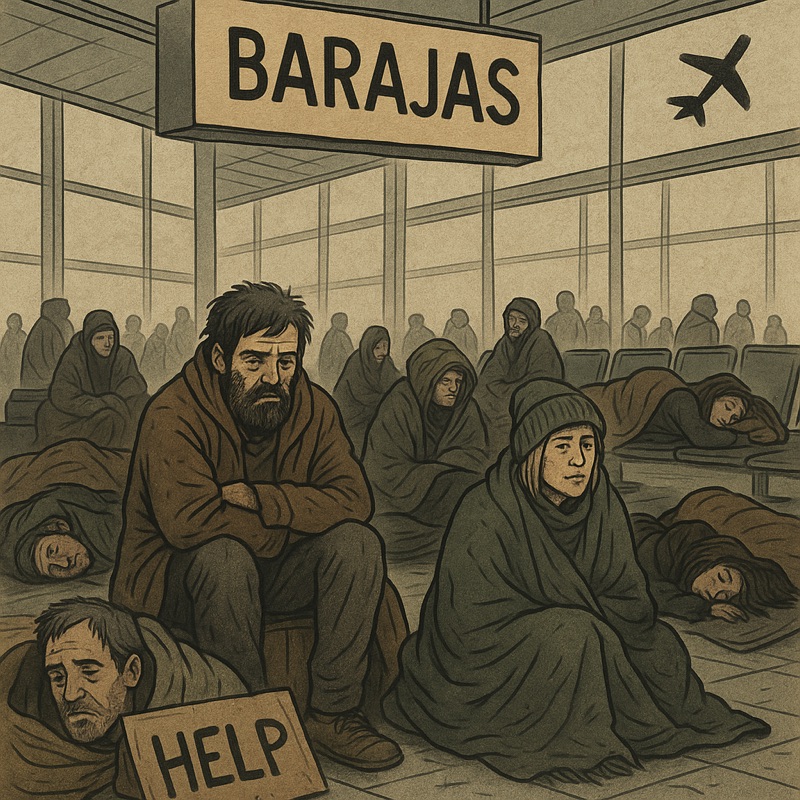

🏥 España presume de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y, en términos de formación, es cierto: médicos, enfermeros, técnicos y personal de atención primaria están entre los mejor preparados de Europa. Pero la realidad laboral de estos profesionales es otra cosa. Es precaria. Es desmotivadora. Es inaceptable. En pleno corazón de Europa, a escasos kilómetros del Congreso de los Diputados y los centros de poder económico de España, el aeropuerto de Madrid-Barajas se ha convertido en el hogar forzado de decenas de personas sin techo. No hablamos de pasajeros varados por retrasos ni mochileros low-cost, sino de seres humanos que han hecho de las terminales su única opción de vida. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Y por qué nadie está hablando de esto con la seriedad que merece?

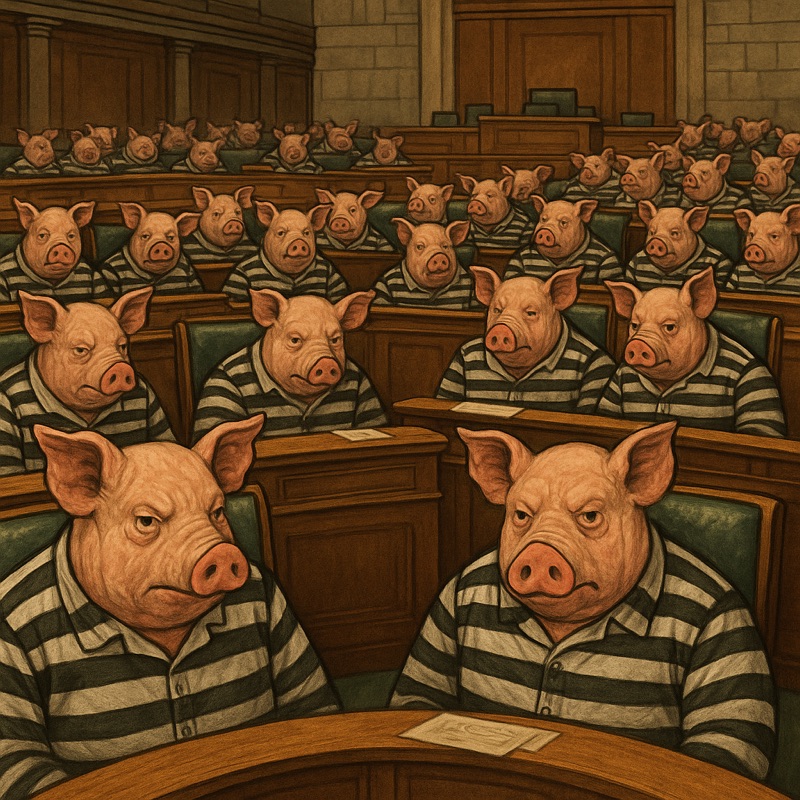

En pleno corazón de Europa, a escasos kilómetros del Congreso de los Diputados y los centros de poder económico de España, el aeropuerto de Madrid-Barajas se ha convertido en el hogar forzado de decenas de personas sin techo. No hablamos de pasajeros varados por retrasos ni mochileros low-cost, sino de seres humanos que han hecho de las terminales su única opción de vida. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Y por qué nadie está hablando de esto con la seriedad que merece? Cuando hablamos de poder político, pensamos en los rostros conocidos: presidentes, ministros, portavoces, diputados. Sin embargo, en los pasillos, despachos cerrados y chats cifrados se mueve otro tipo de poder, más silencioso pero no menos influyente: el de los asesores, cargos de confianza y jefes de gabinete. Personas que no han sido elegidas por nadie, pero que muchas veces deciden más que aquellos que sí pasaron por las urnas.

Cuando hablamos de poder político, pensamos en los rostros conocidos: presidentes, ministros, portavoces, diputados. Sin embargo, en los pasillos, despachos cerrados y chats cifrados se mueve otro tipo de poder, más silencioso pero no menos influyente: el de los asesores, cargos de confianza y jefes de gabinete. Personas que no han sido elegidas por nadie, pero que muchas veces deciden más que aquellos que sí pasaron por las urnas.

No es la primera vez que pasa. Y cada vez que ocurre, se repite el mismo guion: tensión política en el gobierno y, acto seguido, colapso ferroviario. Trenes parados, sistemas que “fallan”, comunicaciones interrumpidas, caos generalizado… y lo más inaceptable: personas encerradas durante 12 o 15 horas, sin agua, sin información, sin una salida clara.

No es la primera vez que pasa. Y cada vez que ocurre, se repite el mismo guion: tensión política en el gobierno y, acto seguido, colapso ferroviario. Trenes parados, sistemas que “fallan”, comunicaciones interrumpidas, caos generalizado… y lo más inaceptable: personas encerradas durante 12 o 15 horas, sin agua, sin información, sin una salida clara.

En un mundo cada vez más acelerado, donde el tiempo parece desvanecerse entre notificaciones, correos y pantallas brillantes, la lectura permanece como un refugio silencioso. Leer no es simplemente decodificar palabras: es una forma de habitar otros mundos, de encontrarnos a nosotros mismos en personajes inventados, de viajar sin movernos y pensar sin hablar.

En un mundo cada vez más acelerado, donde el tiempo parece desvanecerse entre notificaciones, correos y pantallas brillantes, la lectura permanece como un refugio silencioso. Leer no es simplemente decodificar palabras: es una forma de habitar otros mundos, de encontrarnos a nosotros mismos en personajes inventados, de viajar sin movernos y pensar sin hablar.

En los debates sobre el mundo laboral, los focos suelen centrarse —y con razón en muchos casos— en los malos líderes: jefes tóxicos, gestores ineficaces, superiores autoritarios o incompetentes. Pero hay un grupo que pasa bajo el radar, del que se habla poco o nada, quizás porque no hace tanto ruido, pero cuya influencia negativa es igual de corrosiva: el de los malos trabajadores.

En los debates sobre el mundo laboral, los focos suelen centrarse —y con razón en muchos casos— en los malos líderes: jefes tóxicos, gestores ineficaces, superiores autoritarios o incompetentes. Pero hay un grupo que pasa bajo el radar, del que se habla poco o nada, quizás porque no hace tanto ruido, pero cuya influencia negativa es igual de corrosiva: el de los malos trabajadores. Vivimos en una era paradójica. Nunca antes la humanidad había contado con tantos medios para acceder a la verdad, y sin embargo, la mentira parece florecer con más fuerza que nunca. En esta sociedad digital, donde la imagen tiene más peso que el contenido, donde el ruido prevalece sobre la razón, el deshonesto ha aprendido a convertirse en héroe mientras el honesto paga el precio de su integridad.

Vivimos en una era paradójica. Nunca antes la humanidad había contado con tantos medios para acceder a la verdad, y sin embargo, la mentira parece florecer con más fuerza que nunca. En esta sociedad digital, donde la imagen tiene más peso que el contenido, donde el ruido prevalece sobre la razón, el deshonesto ha aprendido a convertirse en héroe mientras el honesto paga el precio de su integridad.

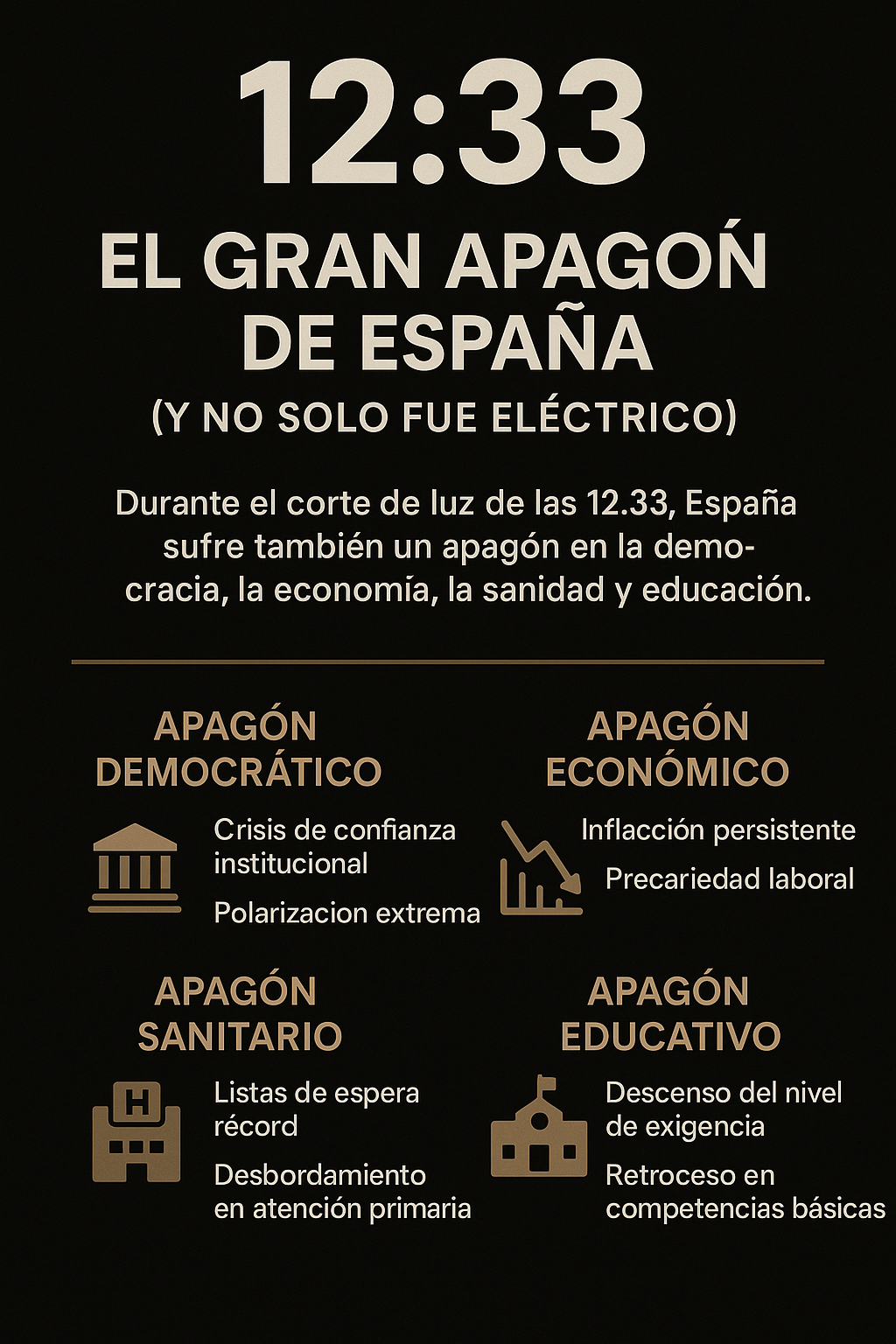

El 28 de abril de 2025, a las 12:33 del mediodía, millones de personas en España quedaron sin electricidad. Fue un apagón súbito que afectó a infraestructuras críticas, viviendas, negocios y hospitales. Aunque la luz volvió en menos de 24 horas, el simbolismo fue inmediato: España ya vivía apagada en otros muchos frentes.

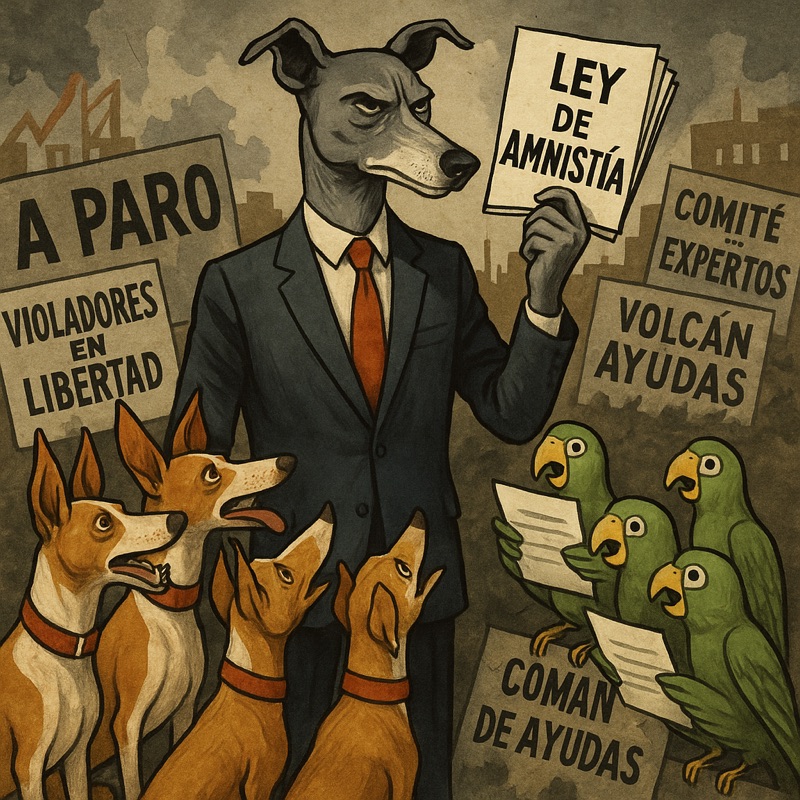

El 28 de abril de 2025, a las 12:33 del mediodía, millones de personas en España quedaron sin electricidad. Fue un apagón súbito que afectó a infraestructuras críticas, viviendas, negocios y hospitales. Aunque la luz volvió en menos de 24 horas, el simbolismo fue inmediato: España ya vivía apagada en otros muchos frentes. En el escenario político español ha emergido una figura que no necesita presentación entre los que aún conservan memoria y sentido crítico: el galgo de Paiporta. Un personaje cuya única carrera no ha sido ganada por méritos ni por convicciones democráticas, sino por el arte del engaño, la manipulación y la sed insaciable de poder. Narcisista empedernido, autócrata disfrazado de demócrata, fabricante incansable de bulos, y completamente impermeable a la empatía social, este galgo no corre por el pueblo: corre del pueblo.

En el escenario político español ha emergido una figura que no necesita presentación entre los que aún conservan memoria y sentido crítico: el galgo de Paiporta. Un personaje cuya única carrera no ha sido ganada por méritos ni por convicciones democráticas, sino por el arte del engaño, la manipulación y la sed insaciable de poder. Narcisista empedernido, autócrata disfrazado de demócrata, fabricante incansable de bulos, y completamente impermeable a la empatía social, este galgo no corre por el pueblo: corre del pueblo.