El Tribunal Constitucional español ha vuelto a estar en el centro del debate político y jurídico tras avalar recientemente la controvertida ley de amnistía. Más allá del contenido de esta norma —que pretende cerrar heridas del procés independentista catalán—, lo que ha encendido las alarmas es el papel del propio Tribunal: ¿puede un órgano que decide sobre los límites del Estado de Derecho hacerlo sin unanimidad? ¿No se resquebraja su legitimidad cuando sus fallos reflejan más la polarización política que el consenso constitucional?

La esencia del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional no es un tribunal ordinario. Es el intérprete supremo de la Constitución. En teoría, su función es garantizar que las leyes y actuaciones del poder público respeten los principios constitucionales, siendo un órgano independiente, técnico y despolitizado. Su razón de ser es actuar como árbitro neutral cuando los demás poderes del Estado se exceden en sus funciones o vulneran derechos fundamentales.

Pero en la práctica, ese ideal parece cada vez más lejano.

¿Un Tribunal dividido puede proteger la Constitución?

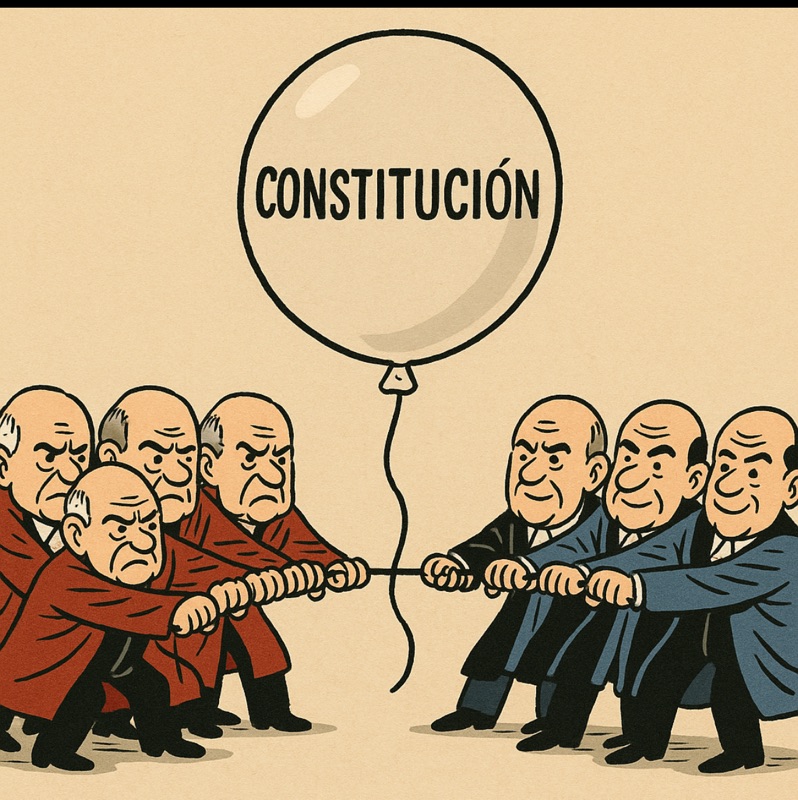

En un país donde la Constitución es la base de convivencia democrática, resulta paradójico que su guardián actúe dividido casi de forma crónica. El reciente aval a la ley de amnistía ha salido adelante con una ajustada mayoría de 7 a 4, reflejando las afinidades ideológicas de los magistrados más que un consenso jurídico sólido.

Esto plantea una inquietud profunda: si la interpretación de la Constitución cambia según la mayoría de turno, el Tribunal deja de ser un garante neutral y se convierte en un actor político más. ¿Dónde queda entonces la seguridad jurídica? ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en un órgano que parece replicar la polarización parlamentaria?

¿Deben elegir los políticos a los jueces constitucionales?

En España, los miembros del Tribunal Constitucional son designados por el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, todos ellos con fuerte peso político. Aunque la intención era asegurar un equilibrio institucional, el resultado ha sido que los magistrados acaban siendo etiquetados como “progresistas” o “conservadores”, según quién los haya propuesto.

Esta lógica partidista erosiona la legitimidad del Tribunal. En lugar de velar por los derechos y el orden constitucional con imparcialidad, parece que algunos magistrados actúan como prolongaciones ideológicas de los partidos que los han promovido. Esto debilita no solo al Tribunal, sino al conjunto del sistema democrático.

¿Es viable la unanimidad?

Exigir unanimidad en todas las decisiones podría parecer una solución, pero también tiene sus riesgos. El consenso forzado puede llevar a decisiones diluidas o ineficaces. Sin embargo, en cuestiones de especial trascendencia constitucional —como una amnistía con implicaciones estructurales para el Estado—, una decisión por consenso o al menos por mayoría cualificada debería ser obligatoria.

La falta de un mínimo acuerdo entre los magistrados no solo evidencia un fallo institucional, sino que proyecta una imagen de fractura constitucional que mina la confianza ciudadana.

Conclusión: el dilema de una democracia madura

En una democracia madura, los contrapesos institucionales deben estar por encima de la lógica partidista. El Tribunal Constitucional debería ser un refugio de neutralidad jurídica, no una arena más del combate político. Reformar su sistema de elección, blindar su independencia y fomentar la cultura del consenso en sus decisiones son pasos urgentes para devolverle el prestigio y la autoridad que el país necesita.

Porque, al final, si el Tribunal Constitucional no puede proteger la Constitución sin ser sospechoso de parcialidad, ¿quién queda para defender la democracia?.

En un mundo cada vez más acelerado, donde el tiempo parece desvanecerse entre notificaciones, correos y pantallas brillantes, la lectura permanece como un refugio silencioso. Leer no es simplemente decodificar palabras: es una forma de habitar otros mundos, de encontrarnos a nosotros mismos en personajes inventados, de viajar sin movernos y pensar sin hablar.

En un mundo cada vez más acelerado, donde el tiempo parece desvanecerse entre notificaciones, correos y pantallas brillantes, la lectura permanece como un refugio silencioso. Leer no es simplemente decodificar palabras: es una forma de habitar otros mundos, de encontrarnos a nosotros mismos en personajes inventados, de viajar sin movernos y pensar sin hablar.

En los debates sobre el mundo laboral, los focos suelen centrarse —y con razón en muchos casos— en los malos líderes: jefes tóxicos, gestores ineficaces, superiores autoritarios o incompetentes. Pero hay un grupo que pasa bajo el radar, del que se habla poco o nada, quizás porque no hace tanto ruido, pero cuya influencia negativa es igual de corrosiva: el de los malos trabajadores.

En los debates sobre el mundo laboral, los focos suelen centrarse —y con razón en muchos casos— en los malos líderes: jefes tóxicos, gestores ineficaces, superiores autoritarios o incompetentes. Pero hay un grupo que pasa bajo el radar, del que se habla poco o nada, quizás porque no hace tanto ruido, pero cuya influencia negativa es igual de corrosiva: el de los malos trabajadores. Vivimos en una era paradójica. Nunca antes la humanidad había contado con tantos medios para acceder a la verdad, y sin embargo, la mentira parece florecer con más fuerza que nunca. En esta sociedad digital, donde la imagen tiene más peso que el contenido, donde el ruido prevalece sobre la razón, el deshonesto ha aprendido a convertirse en héroe mientras el honesto paga el precio de su integridad.

Vivimos en una era paradójica. Nunca antes la humanidad había contado con tantos medios para acceder a la verdad, y sin embargo, la mentira parece florecer con más fuerza que nunca. En esta sociedad digital, donde la imagen tiene más peso que el contenido, donde el ruido prevalece sobre la razón, el deshonesto ha aprendido a convertirse en héroe mientras el honesto paga el precio de su integridad.