En un mundo cada vez más acelerado, donde el tiempo parece desvanecerse entre notificaciones, correos y pantallas brillantes, la lectura permanece como un refugio silencioso. Leer no es simplemente decodificar palabras: es una forma de habitar otros mundos, de encontrarnos a nosotros mismos en personajes inventados, de viajar sin movernos y pensar sin hablar.

En un mundo cada vez más acelerado, donde el tiempo parece desvanecerse entre notificaciones, correos y pantallas brillantes, la lectura permanece como un refugio silencioso. Leer no es simplemente decodificar palabras: es una forma de habitar otros mundos, de encontrarnos a nosotros mismos en personajes inventados, de viajar sin movernos y pensar sin hablar.

🧠 Leer: un acto de libertad

Leer es un acto profundamente humano. Nos permite salir de nosotros mismos para vivir otras vidas, comprender otras realidades y reflexionar sobre la nuestra. Como dijo Jorge Luis Borges:

“Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído.”

El poder de la lectura radica en su capacidad de transformarnos desde adentro. Es una revolución silenciosa que moldea nuestra mente y sensibilidad. No hay lector que sea el mismo antes y después de un buen libro.

📖 Papel vs. Pantalla: ¿realmente importa?

Vivimos una época de transición entre la lectura tradicional y la digital. Aunque ambos formatos tienen sus ventajas, la experiencia de lectura cambia profundamente según el soporte.

📜 Leer en papel

Leer en papel involucra una relación física e íntima con el libro. El olor de las páginas, el peso en las manos, la posibilidad de subrayar, doblar una esquina o dejar un separador… son gestos que crean un vínculo emocional con el texto. Además, si el libro es usado las reseñas de anteriores lecturas enriquecen la propia.

Diversos estudios han mostrado que la lectura en papel mejora la comprensión lectora y la retención de información, sobre todo en textos largos o complejos. El papel no nos distrae: no vibra, no notifica, no deslumbra.

💻 Leer en pantalla

La lectura en pantalla, en cambio, ofrece portabilidad y acceso casi ilimitado a información. Podemos llevar cientos de libros en un solo dispositivo, ajustar el tamaño del texto, buscar palabras clave, y marcar sin dañar el archivo. Pero también corremos el riesgo de caer en la lectura superficial o fragmentaria, atrapados por la tentación de otras aplicaciones abiertas.

Como señala la investigadora Maryanne Wolf:

“Estamos perdiendo la capacidad de lectura profunda; leer en pantalla nos empuja hacia una lectura más rápida, menos reflexiva.”

No se trata de rechazar la tecnología, sino de aprender a usarla sin sacrificar lo esencial: la conexión profunda con el texto y con nosotros mismos.

🕯 Citas que celebran la lectura

De la numerosas frases memorables que rinden tributo a la lectura, me quedo con tres:

- Franz Kafka: “Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros.”

- Emily Dickinson: “No hay mejor fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas.”

- Carl Sagan: “Un libro es prueba de que los humanos son capaces de hacer magia.”

🌱 Leer para crecer

Leer no es solo un hábito: es una forma de vida. En un tiempo donde reina la inmediatez, leer nos invita a la pausa. A la contemplación. A la profundidad.

Sea en papel o en pantalla, leer es un acto de resistencia contra la superficialidad. Nos permite ese pensar profundo que alimenta el alma y nos da paz y sosiego. Un acto que nos humaniza.

Leamos, entonces, no para matar el tiempo, sino para dar vida a nuestro tiempo.

📌 ¿Leer para olvidar… sirve de algo?

Es común terminar un libro, pasar los meses o los años, y darse cuenta de que uno apenas recuerda la trama o los nombres de los personajes. Y no es baladí pensar ¿Fue tiempo perdido? En absoluto. Aunque el contenido explícito desaparezca de la memoria consciente, la lectura deja efectos duraderos:

🔍 ¿Qué dicen los expertos?

- Pierre Bayard, crítico literario francés, escribió el provocador libro “Cómo hablar de los libros que no se han leído”. En él afirma que incluso los libros que hemos olvidado o leído parcialmente influyen en nosotros. Lo importante no es recordar cada detalle, sino cómo ese libro amplía nuestro horizonte intelectual, emocional o imaginativo.

- “Olvidar un libro no significa que haya dejado de formar parte de uno.”

- Maryanne Wolf, neurocientífica experta en lectura, ha demostrado que leer modifica la arquitectura del cerebro, fomentando la empatía, la comprensión profunda y el pensamiento crítico. Estas capacidades pueden permanecer incluso cuando se olvidan las historias concretas.

- La teoría del conocimiento implícito en psicología sugiere que, aunque olvidemos datos concretos, el saber se “fija” en formas de pensamiento, asociaciones, sensibilidad estética o habilidades lingüísticas.

🌱 Lecturas que nos transforman más allá del recuerdo

Cuando leemos, no solo absorbemos información. También:

- Aprendemos a empatizar con otras perspectivas.

- Desarrollamos la paciencia y la concentración.

- Afinamos nuestro sentido del lenguaje, el ritmo, el estilo.

- Interiorizamos estructuras narrativas, imágenes, ideas… aunque no podamos citarlas luego con precisión.

Como decía Italo Calvino:

“Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir.”

Incluso olvidado, un buen libro deja marcas invisibles que nos acompañan. Como un sueño del que no recordamos nada, pero que nos cambió el humor o el pensamiento durante días.

Aunque el paso del tiempo borre los nombres, tramas o frases de los libros que leímos, el poso que deja la lectura no se pierde. Cada libro leído —recordado o no— deja una huella en nuestra forma de ver, sentir y pensar. No se trata solo de retener, sino de haber sido transformados. Porque como también decía Borges:

“Uno no es lo que recuerda, sino lo que ha leído.”

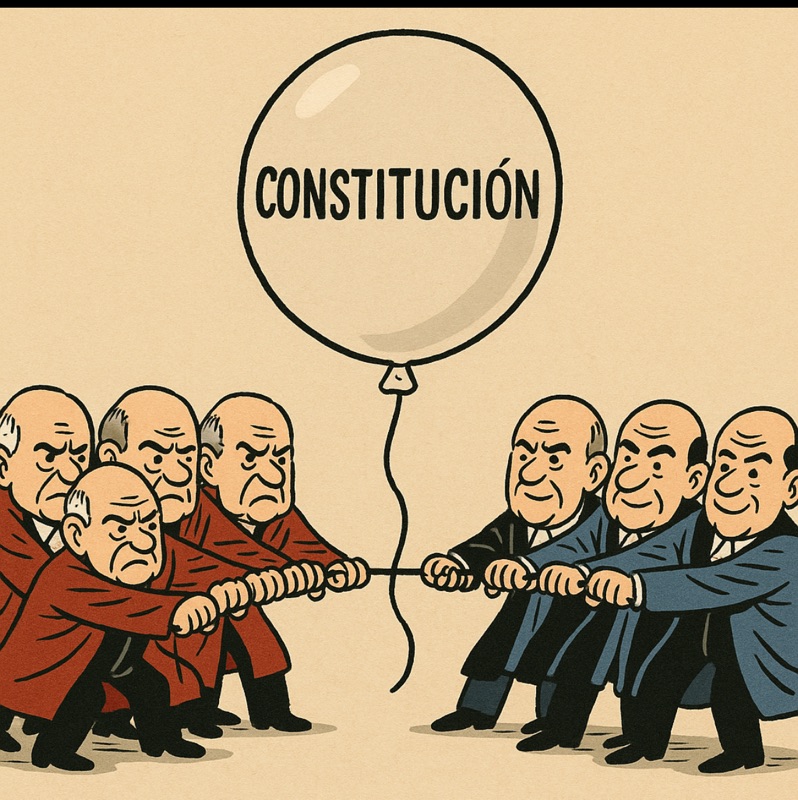

No es la primera vez que pasa. Y cada vez que ocurre, se repite el mismo guion: tensión política en el gobierno y, acto seguido, colapso ferroviario. Trenes parados, sistemas que “fallan”, comunicaciones interrumpidas, caos generalizado… y lo más inaceptable: personas encerradas durante 12 o 15 horas, sin agua, sin información, sin una salida clara.

No es la primera vez que pasa. Y cada vez que ocurre, se repite el mismo guion: tensión política en el gobierno y, acto seguido, colapso ferroviario. Trenes parados, sistemas que “fallan”, comunicaciones interrumpidas, caos generalizado… y lo más inaceptable: personas encerradas durante 12 o 15 horas, sin agua, sin información, sin una salida clara.

En un mundo cada vez más acelerado, donde el tiempo parece desvanecerse entre notificaciones, correos y pantallas brillantes, la lectura permanece como un refugio silencioso. Leer no es simplemente decodificar palabras: es una forma de habitar otros mundos, de encontrarnos a nosotros mismos en personajes inventados, de viajar sin movernos y pensar sin hablar.

En un mundo cada vez más acelerado, donde el tiempo parece desvanecerse entre notificaciones, correos y pantallas brillantes, la lectura permanece como un refugio silencioso. Leer no es simplemente decodificar palabras: es una forma de habitar otros mundos, de encontrarnos a nosotros mismos en personajes inventados, de viajar sin movernos y pensar sin hablar.

En los debates sobre el mundo laboral, los focos suelen centrarse —y con razón en muchos casos— en los malos líderes: jefes tóxicos, gestores ineficaces, superiores autoritarios o incompetentes. Pero hay un grupo que pasa bajo el radar, del que se habla poco o nada, quizás porque no hace tanto ruido, pero cuya influencia negativa es igual de corrosiva: el de los malos trabajadores.

En los debates sobre el mundo laboral, los focos suelen centrarse —y con razón en muchos casos— en los malos líderes: jefes tóxicos, gestores ineficaces, superiores autoritarios o incompetentes. Pero hay un grupo que pasa bajo el radar, del que se habla poco o nada, quizás porque no hace tanto ruido, pero cuya influencia negativa es igual de corrosiva: el de los malos trabajadores. Vivimos en una era paradójica. Nunca antes la humanidad había contado con tantos medios para acceder a la verdad, y sin embargo, la mentira parece florecer con más fuerza que nunca. En esta sociedad digital, donde la imagen tiene más peso que el contenido, donde el ruido prevalece sobre la razón, el deshonesto ha aprendido a convertirse en héroe mientras el honesto paga el precio de su integridad.

Vivimos en una era paradójica. Nunca antes la humanidad había contado con tantos medios para acceder a la verdad, y sin embargo, la mentira parece florecer con más fuerza que nunca. En esta sociedad digital, donde la imagen tiene más peso que el contenido, donde el ruido prevalece sobre la razón, el deshonesto ha aprendido a convertirse en héroe mientras el honesto paga el precio de su integridad.